在霓虹閃爍的都市夜晚,體育場內(nèi)數(shù)萬支熒光棒如星河般搖曳,臺上歌手的一個音符便能引發(fā)山呼海嘯般的共鳴;或是在華燈初上的劇院中,觀眾屏息凝神,與舞臺上的悲歡離合同頻共振。商業(yè)演出,這一看似屬于娛樂產(chǎn)業(yè)的范疇,早已超越了單純的視聽享受,演變?yōu)楝F(xiàn)代都市生活中一種不可或缺的、塑造集體記憶與情感共鳴的盛大儀式。

商業(yè)演出的歷史脈絡(luò),映射了社會結(jié)構(gòu)與文化消費的變遷。從古代勾欄瓦舍的賣藝表演,到近代戲園的“捧角兒”文化,藝術(shù)表演與商業(yè)支持始終如影隨形。然而,真正意義上的現(xiàn)代商業(yè)演出,是伴隨著城市中產(chǎn)階級的崛起、大眾娛樂市場的形成而誕生的。它告別了以往依賴于宮廷、貴族或小眾票友的 patronage(贊助)模式,轉(zhuǎn)而面向一個匿名且龐大的消費群體。票務(wù)系統(tǒng)、市場宣傳、品牌贊助、版權(quán)管理等一系列商業(yè)化運作,構(gòu)成了支撐其運轉(zhuǎn)的精密齒輪。這使得演出不再是藝術(shù)家的孤芳自賞,而是成為一件被精心包裝、精準(zhǔn)投放的“文化商品”,其核心目標(biāo)是滿足最大范圍內(nèi)觀眾的審美與情感需求。

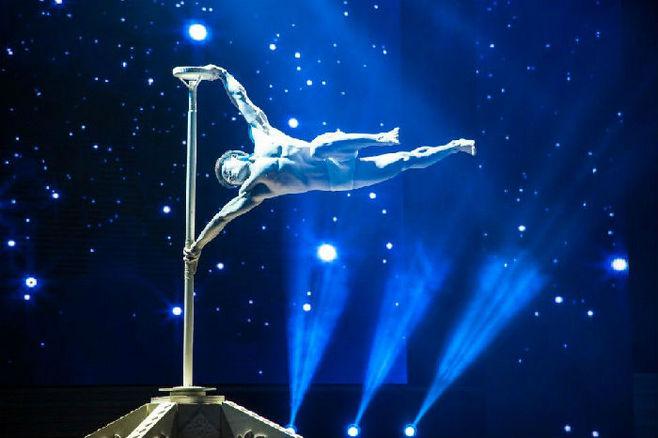

一場成功的商業(yè)演出,其魔力在于它能夠構(gòu)建一個“臨時的烏托邦”。從觀眾持票入場的那一刻起,日常生活的社會身份與瑣碎煩惱便被暫時懸置。無論是巨星演唱會、音樂節(jié)、話劇、音樂劇還是沉浸式戲劇,演出空間都遵循著一套獨特的規(guī)則。在這里,情感的宣泄被允許甚至被鼓勵,尖叫、淚水、歡呼、靜默,都成為集體參與的一部分。臺上的表演者如同儀式的主祭,通過音樂、臺詞、舞蹈和舞臺效果,引導(dǎo)著臺下成千上萬的個體進(jìn)入一種共通的情緒流。當(dāng)全場齊聲合唱一首承載著共同青春記憶的歌曲時,當(dāng)喜劇包袱引發(fā)滿堂哄笑時,當(dāng)悲劇結(jié)局讓整個劇場陷入沉思的靜默時,一種強大的群體認(rèn)同感和情感連接便得以建立。這種短暫的、高度情感化的集體體驗,成為對抗現(xiàn)代都市生活中個體原子化、情感疏離的一劑解藥。

從經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的視角看,商業(yè)演出已成為城市“夜經(jīng)濟(jì)”與“注意力經(jīng)濟(jì)”的重要引擎。一場頂級演唱會,不僅能帶來直接的票務(wù)收入,更能顯著拉動舉辦地的交通、住宿、餐飲、零售等相關(guān)產(chǎn)業(yè),其輻射效應(yīng)如同投入靜水中的石子,漣漪層層擴(kuò)散。更重要的是,成功的商業(yè)演出IP(如經(jīng)典音樂劇《劇院魅影》、知名樂隊巡回演唱會)本身就是一個強大的文化品牌,能夠持續(xù)吸引跨區(qū)域甚至跨國界的觀眾,提升城市的時尚度與文化活力。在這個意義上,商業(yè)演出不僅是文化消費,更是一種高效的文化傳播與城市營銷。

然而,商業(yè)邏輯的深度介入也帶來了挑戰(zhàn)與思考。資本的天性追求回報最大化,這可能導(dǎo)致演出內(nèi)容趨向保守,熱衷于復(fù)制已被市場驗證的成功模式,而擠壓了實驗性、先鋒性藝術(shù)的生存空間。流量明星而非實力藝術(shù)家成為票房保證的現(xiàn)象,也引發(fā)了關(guān)于藝術(shù)價值與市場價值如何平衡的爭論。此外,高昂的票價有時也將一部分觀眾擋在門外,使得這種“集體儀式”帶上了某種階層篩選的色彩。

展望未來,商業(yè)演出正與科技進(jìn)行深度融合。VR/AR技術(shù)有望創(chuàng)造超越物理邊界的沉浸式觀演體驗;線上直播的普及讓演出突破了座位的限制,觸達(dá)全球觀眾;社交媒體則讓演后的討論與二次傳播變得空前活躍,延長了演出本身的生命周期。這些變化正在重塑著“演出”的定義與邊界。

歸根結(jié)底,商業(yè)演出是人類古老儀式感的現(xiàn)代轉(zhuǎn)譯。它巧妙地將藝術(shù)感染力、商業(yè)驅(qū)動力與人類對集體歸屬感的本能渴望編織在一起。在每一個燈光暗下、大幕開啟的瞬間,它為我們提供的不僅是一場逃離現(xiàn)實的幻夢,更是一次情感的淬煉與集體的共鳴,見證著我們在喧囂都市中,依然渴望與他人、與更廣闊的世界溫暖相連。

當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置: